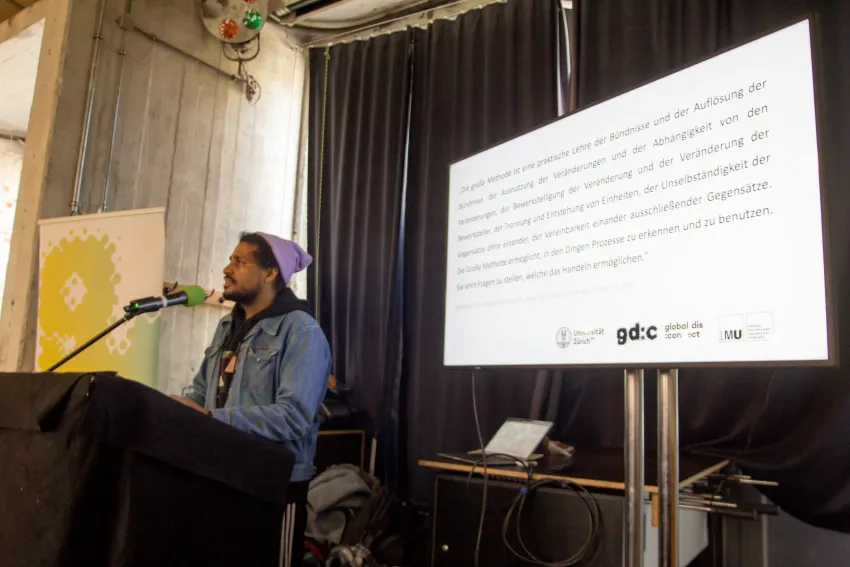

Die große Methode ist eine praktische Lehre der Bündnisse und der Auflösung der Bündnisse, der Ausnutzung der Veränderungen und der Abhängigkeit von den Veränderungen, der Bewerkstelligung der Veränderung und der Veränderung der Bewerksteller, der Trennung und Entstehung von Einheiten, der Unselbständigkeit der Gegensätze ohne einander, der Vereinbarkeit einander ausschließender Gegensätze. Die große Methode ermöglicht, in den Dingen Prozesse zu erkennen und zu benutzen. Sie lehrt Fragen zu stellen, welche das Handeln ermöglichen.

Bertolt Brecht: Gesammelte Werke, Band 12, Frankfurt am Main 1967, S. 475

In Bertolt Brechts Werk wurde „Die Große Methode“ zumeist als Chiffre für die marxistische Dialektik gelesen. Doch aus der Gegenwart betrachtet, erinnert sein Denken eher an Erneuerer wie Antonio Gramsci oder Stuart Hall als an Hegel.

Denn für Brecht ist „Die Große Methode“ nicht marxistisches Naturgesetz oder Philosophie des Fortschritts, sondern eine „praktische Lehre“: ein Werkzeug zur Erlangung von Handlungsfähigkeit unter sich stets verändernden Bedingungen. Das Brecht‘sche Programm erscheint somit als „ohne Garantien“ oder „ohne Gewähr“ und als methodische Herausforderung: kuratorisch, künstlerisch, wissenschaftlich, praktisch, politisch.

Für das Brechtfestival unter Julian Warners künstlerischen Leitung hieß dies seit dem ersten Tag: Wenn die Gesellschaft sich ändert, die Festivalbesucher und ihre tradierten Geschichten und Bräuche vielfältiger werden, die technologischen Mittel sich entwickeln und die materiellen Bedingungen sich verändern, so ändert sich zwangsläufig das Verständnis von Theater.

Dieser Erkenntnis trugen Festival und Publikum Rechnung, als eine Parade den Brecht-Teppich vom Goldenen Saal über die Ulrichsbrücke nach Lechhausen entführte, im Hochzeitssaal der Alevitischen Gemeinde Lokalpolitik in einen Wrestling-Kampf gewendet oder das ehemalige Lederle-Möbelhaus an der Langenmantelstraße in einen Kraftklub verwandelt wurde. Was heißt es kuratorisch, kulturwissenschaftlich und politisch, nach dem Motto „Brecht ohne Garantien“ zu agieren?

Konferenzplan

Freitag, 21.2.2025

13.00 - 13.15 - EINFÜHRUNG von Moritz Ege und Julian Warner

13.15 - 14.45 - KEYNOTE von Alex Demirović (Moderation: Olga Reznikova)

15.15 - 16.45 - BRECHT OHNE DIALEKTIK mit Alexander Gallas & Michael Hirsch (Moderation: Julian Warner)

16.45 - 17.45 - ABENDESSEN

im Anschluss: gemeinsamer Besuch der Festivaleröffnung sowie dem Wrestlingspektakel „Kampf um die Stadt“ in Brechts Kraftklub. (Tickets erforderlich)

Samstag, 22.2.2025

10.15 - 11.45 - BRECHT OHNE PARTEI mit Manuela Bojadžijev & Raul Zelik (Moderation: Lisa Riedner)

12.15 - 13.45 - BRECHT OHNE BRECHT mit Silke van Dyk & Julian Warner (Moderation: Moritz Ege)

13.45-14.45 - MITTAGESSEN

15.00-16.30 - OFFENE DISKUSSION

im Anschluss: gemeinsamer Besuch der Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ oder der Brechtnacht. (Tickets erforderlich)

13.00 - 13.15 - EINFÜHRUNG von Moritz Ege und Julian Warner

13.15 - 14.45 - KEYNOTE von Alex Demirović (Moderation: Olga Reznikova)

15.15 - 16.45 - BRECHT OHNE DIALEKTIK mit Alexander Gallas & Michael Hirsch (Moderation: Julian Warner)

16.45 - 17.45 - ABENDESSEN

im Anschluss: gemeinsamer Besuch der Festivaleröffnung sowie dem Wrestlingspektakel „Kampf um die Stadt“ in Brechts Kraftklub. (Tickets erforderlich)

Samstag, 22.2.2025

10.15 - 11.45 - BRECHT OHNE PARTEI mit Manuela Bojadžijev & Raul Zelik (Moderation: Lisa Riedner)

12.15 - 13.45 - BRECHT OHNE BRECHT mit Silke van Dyk & Julian Warner (Moderation: Moritz Ege)

13.45-14.45 - MITTAGESSEN

15.00-16.30 - OFFENE DISKUSSION

im Anschluss: gemeinsamer Besuch der Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ oder der Brechtnacht. (Tickets erforderlich)

In Kooperation mit dem Käte Hamburger Kolleg global dis:connect der Ludwig-Maximilians-Universität München und dem Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturforschung (ISEK) der Universität Zürich.

Konzept & Organisation: Julian Warner (Festivalkurator) & Moritz Ege (Professor für Populäre Kulturen / Empirische Kulturwissenschaft im Fokus der Alltagskulturen)

Fotos: Julian Ertelt

Mit:

Café Tür an Tür